一个晚节不保的独裁者

来源:羊城晚报

作者:

日期:2012-03-11

点击次数:158

□陈晓发

当我拿到这本《蒋经国传》时,在如何阐述上顿时感到一丝畏惧。因为,可能对今天的大多数中国人来说,蒋经国以及他的父亲,在历史的长河里已经早就被定格,这对写作者来说不是一件讨巧的事。但这并不意味着尝试与努力就没有必要,偏见的根源是为了表述与传播上的方便,它的天敌是更多讯息之间的竞争与碰撞。还有一个原因是,蒋经国和邓小平是莫斯科的同学,同在上世纪70年代,隔着海峡,一个力促“十大建设”,一个推行改革开放,一个成为“亚洲四小龙”,一个建设现代化强国,是偶然还是巧合?

另外,对于今天中国的社会转型来说,其面临的一些两难抉择,与上世纪80年代的台湾也有着某些方面的共通之处。三十多年的改革开放政策使老百姓彻底解决了温饱问题过上了好日子,社会财富也得到了空前的积累,但是社会矛盾也出现了复杂的局面,如何成功转型,正前所未有地考验着执政党。那么,去深入了解一个不同意识形态、不同价值观而社会发展水平相当的社会转型过程及其经验教训,应该说是值得提倡的。无疑,在这样的现实召唤之下,重提蒋经国显得尤为有必要。而要重提蒋经国,首先就需要重提他之于历史的重要性。那么,蒋经国究竟有多重要?

毫无疑问,蒋经国首先是其独裁老子(蒋介石)的继承者,这从根本上决定了他的两难命运。事实上,蒋经国曾经在很长一段时间里,就是利用情报特务系统,实施高压政治的独裁者。但是在其晚年,却顺应了国际上的趋势和岛内本土化潮流的压力,于1987年果断地推动了国民党的转型,废除实行了三十八年的“戒严”,实行开放党禁,开放报禁,并开放岛内居民赴大陆探亲,由此,奠定了台湾民主宪政的基础。

从这个意义上讲,蒋经国在台湾几乎完成了由“独裁者”到“伟人”的跨越。他堪称在台湾这块长期由专制制度统治的古老土地上,建立起民主宪政制度的第一人。而且要知道,能够主动完成由“独裁者”到“伟人”的跨越,在人类历史上也是不多见的。

诚然,他能够跨出这一步,当然是由于受到了岛内反对运动不断抗争的压迫,受到了“江南事件”发生后美国施加的压力,也不可避免地受到了海峡对岸改革开放号角的冲击。但有一点始终不能抹杀的是,他个人主观上的诚意与魄力,仍然是台湾较终走向民主与开放的临门一脚。事实上,按照原计划,他和他的同僚们再往后拖个20年也不是不可以,因为但凡改革肯定会有各种阻力,向历史再要20年也在情理之中。但是,从1986年起,他的脚步明显加快了,一种时不我待的使命感深深地笼罩着他……

这些概念化的阐述无疑是蒋经国一生的浓缩,也是他一生对台湾历史较大的价值体现。不过,若以为仅仅记住这些简化的文字与定义,就可以对这位复杂的历史人物评头论足,实在是天真的想法。一个理智的读者不应该对概念轻信,也就是说我们要真正了解蒋经国这个人,除了学术定义,还需要更多的细节性素材。而要达到这个目的,读人物传记无疑是较好的选择。

人物传记不同于其他文本的地方,在于它是一个试图在较大程度上完整呈现人物的编辑产品,它不仅再次强化了那些易于评说的历史瞬间,更记载下了那些难以言状的历史尘埃。这些微不足道的历史尘埃,会告诉我们,蒋经国作为独裁者的继承者,在作出那些重大的决定之前,外部环境的错综复杂体现在哪里,其内心又经历过怎样的艰难取舍,简而言之就是一些策略上的东西:谁在阻挠改革,谁在主导改革,后者又是怎样攻克前者的……毫无疑问,这些在史家眼里微不足道的琐碎素材,才是今天中国转型较迫切需要的现实镜鉴。以人为本,建立社会公平与正义就是当前中国大地上的民意所向,也是不同利益集团博弈所在。历史上每次顺应民意的变革,都被证明是伟大的变革,而每次变革都会经历极其艰难甚至阵痛的过程。

诚然,在大陆目前的资讯世界里,要全面了解这位重要的历史人物是极其困难的,但这并不意味着不要争取。扪心自问,除了被动地接受教科书、影视剧里的灌输,以及满足于散落在报刊文摘上的各种简化表述,在更多讯息的获取上,我们有没有做过更多的尝试与努力?当然,如果有一本靠谱的人物传记,那将是懒汉们较好的福利。

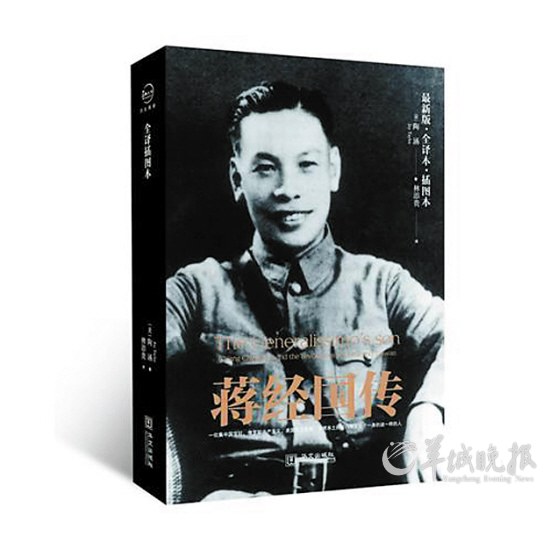

幸好,这样的人物传记不是没有,而是没有被广泛发现。在众多描写蒋经国传记的书籍中,较为学界推崇的当属江南(刘宜良)和陶涵教授的著作。其中,陶涵先生的《蒋经国传》尤为后来居上,无疑为大陆的读者了解蒋经国提供了前所未有的公开素材。

特别值得一提的是,陶涵教授系美国资深外交官,在写作《蒋经国传》时,他充分运用“资讯自由法案”,要求美国中情局、国防部等提供涉及蒋经国而未解密的文件。此外,作为一本由外国学者撰写的传记,在价值评判的中立与客观上当然也能获得加分。毫无疑问,在现实语境之下,这一点对大陆读者而言,其意义不言自明。

陈晓发